【新築の間取り】失敗と成功から学ぶ!4つの注意となるほど活用!

間取りの失敗と成功から、使い勝手は学べます。

実際に生活して初めて気付けることも多いのです。

今回は4つの実例と注意点を説明していきます。

これらの間取りの事例を元に、次はゾーニングをしていきましょう。ゾーニングで、間取りのほとんどが決まってしまうといっても過言ではありません。

【関連記事】

【家づくり】間取りの考え方は生活スタイル・ゾーン・動線が重要

もくじ

引き戸と開き戸の選び方の注意

引き戸と開き戸の選び方で、部屋の空間を広く快適にできたり、安全にする事もできます。

引き戸の特徴

引き戸の特徴は、引き戸をしまうスペース戸袋があり、無駄なスペースが出来てしまうことです。

引き戸は戸袋部分も含めると、扉2枚分のスペースを扉として使用するイメージになります。開閉部分はもちろんのこと、扉の収納部分までも物を置いたりできない無駄なスペースになります。

要するに活用法が減るのです。

そのため、引き戸を設置する場合は、できる限り居室側に戸袋をおかずに、廊下側に置く事で活用法が増えます。また、引き戸はその性質上設置できる場所も決まってしまいます。

しかしメリットもあります。

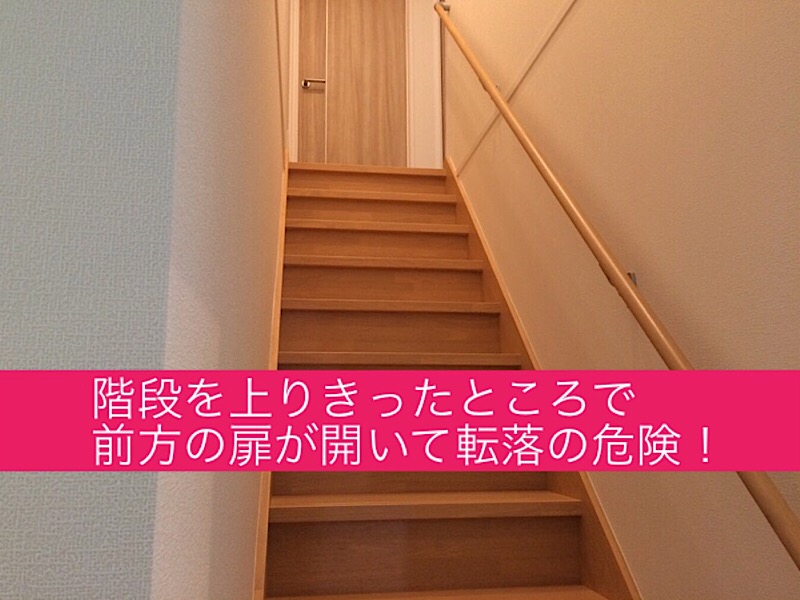

階段の降りた直後や上った直後の居室やトイレなどは、できる限り引き戸にするか、居室側に開くような開き戸にする方が安全です。

なぜかと言うと、階段の上り降り口で開閉する扉が急に開く事での転落や衝突の危険があるからです。特に子供のいる家庭では階段下・階段上は引き戸にすると安全です。

開き戸の特徴

開き戸の特徴は、引き戸のような戸袋がないのでスペースを有効活用することができることです。

しかし、扉の可動域があるので、

- 扉を右に開けるのか?

- 左に開けるのか?

- 前方に押すのか?

- 後方に引くのか?

様々な動作があります。

よって、廊下から部屋に入る場合やトイレなどの狭いスペースに入る時には制限が出てきます。

このように引き戸と開き戸だけでも、気をつける点はいくつかあるのです。

引き戸と開き戸のメリット・デメリット

それでは、簡単にメリット・デメリットを書いていきます。

- 開閉式ではないのでスッキリ見える

- 常に開けておいても見栄えが良く、風に煽られる事がない

- 設置場所によっては安全である

- 扉の開閉を微調整できる

- 可動域が少ない

- 設置できる場所が限られる

- 戸袋部分に物を置けない

- 鍵をつける場合、鍵の強度は開き戸に比べ弱い

- 基本的にはどこでも設置できる

- 戸袋部分がないので部屋を有効活用できる

- 鍵をつける場合、鍵の強度は引き戸に比べて強い

- 可動域が大きい

- 扉の開閉の微調整ができない

- 扉を開けておくと風に煽られる場合がある

- 開けっ放しは見栄えが悪い

- 設置場所によっては安全上の不安がある

このように比べてみると、引き戸と開き戸の特徴は相反しています。

そのため、間取りを選んでいく時に、引き戸と開き戸の2択で随分間取りは変わります。

補足

扉の取っ手に手が届くか届かないくらいの小さい子供がいる場合は、引き戸に比べ開き戸の方が勝手に開けられる心配が減ります。引き戸は引くという1つの行動で開きますが、開き戸はレバーを下げて、もしくは取っ手を回して引く2つの行動で開きます。それだけ子供にはちょっと難しい開け方になっています。安全上扉を開けられると不安な場合には、開き戸にする事も考えてみましょう。

階段下のトイレは入る場所に注意

階段下の活用法として収納に使用したり、トイレとして使用する人が多いです。

収納は問題ないのですが、トイレは注意が必要です。

トイレは人が入る場所になるので、天井が低いと頭をぶつけます。

階段下は基本的に片側の天井が低くなります。階段は傾斜をつけて登っていくものなので、必然的に片側に勾配が出来てしまい天井が低めになるのです。その低い方に人の出入りがあると、天井に頭をぶつけることになりかねません。

そのため、トイレに入る扉の位置が大事になります。また性質上、引き戸の設置もトイレ側にできない可能性があります。天井の高さが低いので、戸袋部分が天井に当たる可能性が出てきます。

2階のマルチスペースが無駄になる事が多い

2階のマルチスペースは、廊下を少し大きくしたような感じでバルコニーに併設しています。

活用方法としては、基本的に雨で洗濯物を干せない日に室内干しする為のスペースです。

しかし雨になる日は限られています。そもそも動線という考えでは2階に干すのは大変です。しかも全然乾きません。

勝手口から外に出て庭に干す方が簡単です。そして、雨の日は浴室に干す事も考えてみてください。最近は浴室に乾燥機能もついています。これがとても早く乾きます。早く乾くので嫌な生乾き臭もしなくて家事も簡単です。

もしそれでも乾燥の電気代が気になる人は、雨を防げるように勝手口を出た所に簡単な屋根をつけてもらうのも良い工夫だと思います。

書斎の使い勝手が悪くなるかも

書斎は一般的に夫婦の寝室につける事が多いのですが、書斎で何をするのか?時間帯はいつか?内容によっては場所を考えないと使い勝手がとても悪くなります。

寝室は寝る場所なので、夜に書斎を利用する場合が多い人は、物音が気になります。寝室から離すか、ベッドより遠い場所に設置する必要があります。

しかも子供がまだ小さい家庭は、夫婦の寝室で子供を寝かしつけてから書斎を使用すると思います。その場合はちょっとした物音でも、とても神経質になっていまします。

そのため、書斎の使用用途と使用時間を確認してから、設置場所を決めていきましょう。

まとめ

間取りの失敗と成功の実例から、失敗しない方法も学べますが、実は新しい活用法も発見できます。

これが出来なかったから、こうやってみよう!という人の知恵から勉強して、良い間取りを作っていきましょう。